Noch Baustelle

Bitte habe noch etwas Geduld,

wir arbeiten daran.

Neues Deutsches STASI-Akten-Veröffentlichungs-Projekt

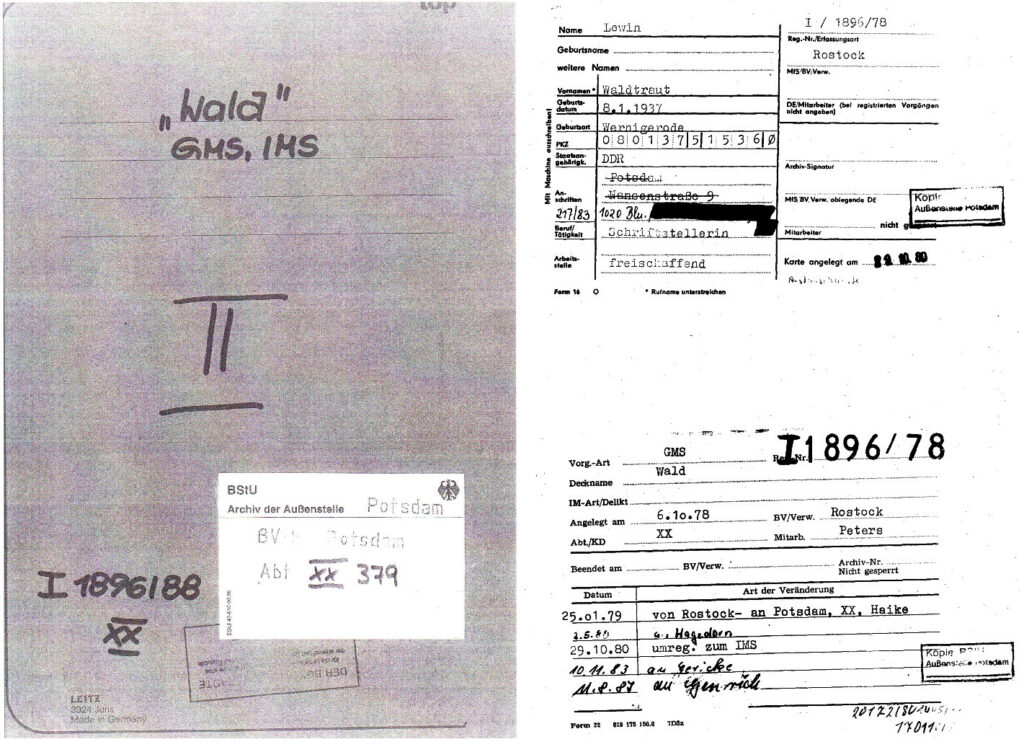

Ab Ende 2025 starte ich ein neues Deutsches Publikationsprojekt zum 40jährigen Jubiläum des Rosa Archivs Leipzig. Ich werde aus Tausenden Stasi-Akten eine Buchserie (eBuch, PDF, gedruckte Bücher und ev. Hörbuch) gestalten – spannend geschrieben, fast krimihaft erzählt und mit Originaldialogen und ‑zitaten aus den STASI-Akten, die kursiv gesetzt und mit den BSTU-Nummern (Seitenangaben) versehen sind.

So wird eine Mischung aus romanhafter Erzählung und Dokumentation (auch mit Abbildungen als Schlußkapitel) entstehen, die wohl bisher einzigartig ist, zumindest im Bereich der STASI-Akten-Aufarbeitung.

Auf dieser Seite ist eine erste Idee an Hand der öffentlichen STASI-Akte von Waldtraut Lewin vorgestellt, inklusive eines ersten Lesebeispiels.

Keine Sorge(n),

ich denunziere niemanden und nichts, ganz im Gegenteil:

Waldtraut sagte zu mir einmal sinngemäß:

„Rosa, wenn ich nicht mehr bin, sorge dafür, daß ich weiterlebe, weiterlebe

in und mit meinen Büchern und ich traue Dir zu, das Du auch meine Stasiakte

sorgsam behandelst, ehrlich damit umgehst und in meinem Sinne öffentlich

machst. Denn tun das andere, so schwindet mein Vertrauen arg, das sie es in

meinem Sinne tun werden. Du Rosa, das weiß ich, wirst es so tun, daß ich

zufrieden sein werde. Dafür schon zu Lebzeiten meinen ehrlichen Dank.“

Es werden später weitere Folgen in diesem Gestaltungsstil erscheinen, so z.B. von Charlotte von Mahlsdorf, von Max Fechner* und einigen anderen Personen des öffentlichen Lebens oder Themenbereiche die es wert sind, so aufgearbeitet zu werden.

…

* Max Fechner war von

1949 bis 1953 Justizminister der DDR, er wurde wegen seiner Kritik am Aufstand

1953 und wegen homosexueller Vergehen verhaftet und war vom Juli 1953 bis April

1956 inhaftiert.

Politisch mußte er weg, weil er die Parteilinie nach dem Aufstand nicht

mittrug.

Juristisch und propagandistisch nutzte man die Homosexualitätsvorwürfe, um ihn strafrechtlich

zu belangen und gesellschaftlich zu entehren.

Er wurde 1956 begnadigt und später teilweise rehabilitiert.

Eine wirklich sehr spannende Geschichte, die ich in den STASI-Akten fand!

Hier eine erste ganz kleine Ankündigung:

https://1956-hirek.org/6641

…

Arbeitstitel:

Rosa von Zehnle úr

„IM Wald“

(romanhafte STASI-Dokumentation)

…

Hier ein erster Probetext des 1. Kapitels

„Die Rekrutierung – Wie »Wald« zur Informantin wird (1975)“

…

EINLEITUNG:

Akte geschlossen – Geschichte offen

Rostock, Frühjahr 1978.

In einem unscheinbaren Büro der Abteilung XV des Ministeriums für

Staatssicherheit wird eine Karteikarte angelegt.

Reg.-Nr. 189 I/78.

Deckname: »Wald«.

IM-Art: GMS – Gesellschaftlicher Mitarbeiter für Sicherheit.

Einsatzgebiet: Volkstheater Rostock.

Was harmlos klingt wie ein bürokratischer Verwaltungsakt, ist der Beginn einer Geschichte, die tief hineinführt in das Geflecht aus Mißtrauen, Kontrolle und Verrat, daß die Deutsche Demokratische Republik durchzog wie ein unsichtbares Nervensystem. Es ist die Geschichte einer Frau, die am Theater arbeitete, die chilenische Künstler betreute, die Kontakte in den Westen pflegte – und die darüber Bericht erstattete an jene, die im Dunkeln saßen und zuhörten.

»Wald« – der Deckname selbst birgt eine Ironie. Ein Wald verbirgt, was in ihm geschieht. Er schützt und verschleiert zugleich. Doch in den Akten des Staatssicherheitsdienstes wurde alles festgehalten: jedes Treffen, jede Einschätzung, jeder Zweifel. Die Dramaturgin, die freischaffende Autorin, die sich 1975 zur Zusammenarbeit bereit erklärte, wußte nicht, daß ihre Berichte eines Tages im Archiv der Außenstelle Rostock lagern würden. Zeugnis einer Zeit, in der Freundschaft zur Falle werden konnte und Vertrauen zur Wahrung der Macht.

Diese Dokumentation erzählt ihre Geschichte. Sie folgt den Treffberichten, den Aktenvermerken, den handschriftlichen Notizen der Führungsoffiziere. Sie rekonstruiert die Begegnungen in der HO-Gaststätte »Kaffeestübchen«, die Gespräche über chilenische Exilanten und westdeutsche Verleger, die ideologischen Kämpfe nach Wolf Biermanns Ausbürgerung. Und sie zeigt, wie das System funktionierte: nicht nur durch Zwang, sondern auch durch Überzeugung, durch Einbindung, durch die Illusion, dem Guten zu dienen.

Die Namen sind authentisch – soweit sie aus den Akten hervorgehen. Die Dialoge sind den Originalberichten entnommen. Was hier erzählt wird, ist keine Fiktion. Es ist die Wahrheit der Akten – jene besondere Form der Wahrheit, die entsteht, wenn Menschen über Menschen berichten und dabei selbst zu Figuren in einem Spiel werden, dessen Regeln sie nicht durchschauen.

Dies ist die Geschichte von »Wald«. Eine Geschichte aus dem Operationsgebiet der DDR-Mitläufer-Normalität.

KAPITEL 1: Die Rekrutierung

März 1975 – Ein Gespräch, das alles verändert.

Der Frühling kam spät nach Rostock in jenem Jahr. An der Ostseeküste lag noch die Kälte des Winters in der Luft, wenn der Wind von der Ostsee her über die Stadt strich. Im Volkstheater Rostock herrschte Hochbetrieb. Die neue Inszenierung nahm Gestalt an, die chilenischen Gastmusiker probten für ihren nächsten Auftritt, und in den Gängen hinter der Bühne kreuzten sich die Wege von Schauspielern, Technikern und Dramaturgen.

Sie arbeitete hier seit Jahren. Eine Frau Ende dreißig, gebildet, mit einem Gespür für Literatur und Theater. Geboren 1937 in Wernigerode, ausgebildet an der Hochschule, geschieden, zu dieser Zeit noch ohne Kinder. Ihre Wohnung lag in der Südstadt, ihre Tage verbrachte sie zwischen Proben, Manuskripten und den endlosen Besprechungen, die zum Theaterleben gehörten wie die Maske zum Schauspieler. Sie war Dramaturgin, eine von jenen, die im Hintergrund wirkten, die Texte prüften, Konzepte entwickelten, zwischen Kunst und Politik vermittelte.

An einem Märztag des Jahres 1975 sollte sich ihr Leben verändern. Nicht durch einen Paukenschlag, nicht durch eine dramatische Entscheidung – sondern durch ein Gespräch. Ein Anruf. Eine Einladung zum Kaffee.

Die Männer, die sie trafen, stellten sich nicht mit vollem Namen vor. Sie sprachen höflich, aber bestimmt. Sie kämen von der Abteilung XV des Staatssicherheitsdienstes, hieß es. Man habe ein Anliegen. Man brauche ihre Hilfe. Es gehe um die Sicherheit des Theaters, um ausländische Gäste, um Personen, deren politische Zuverlässigkeit geprüft werden müsse.

Was genau in jenem ersten Gespräch gesagt wurde, verzeichneten die Akten nicht. Aber das Ergebnis war eindeutig.

Am 5. März 1975 wurde die Kontaktperson zum ersten Mal

angesprochen. Der Auftrag lautete:

„Die KP wurde beauftragt, inoffizielle Berichte über folgende Personen zu

schreiben: Einschätzungen über folgende Personen zu schreiben.“ – BStU

000018

Drei Tage später, am 18. März 1975, fand das erste offizielle Treffen statt. Der Ort: eine HO-Gaststätte namens »Kaffeestübchen«, diskret gelegen, unauffällig genug für regelmäßige Zusammenkünfte.

Am 03. April 1975 wurde mit »Wald« in der HO Gaststätte »Kaffeestübchen« der vereinbarte Treff durchgeführt.

Sie hatte zugesagt. Aus welchen Gründen? Die Akte schweigt darüber. Vielleicht war es Überzeugung – der Glaube, dem Staat zu dienen, der DDR, die sie als ihre Heimat betrachtete. Vielleicht war es Druck – die subtile, aber unmißverständliche Andeutung, daß eine Ablehnung Folgen haben könnte. Vielleicht war es auch nur der Wunsch, dazuzugehören, wichtig zu sein, gebraucht zu werden.

Was auch immer ihre Beweggründe waren: Sie willigte ein. Sie würde berichten. Über Kollegen. Über Künstler. Über Menschen, mit denen sie täglich arbeitete.

Ihr Deckname wurde festgelegt: »Wald«.

Das System nimmt seinen Lauf

Die ersten Monate war eine Zeit des Kennenlernens. Die Führungsoffiziere – zunächst ein Oberleutnant, später ein Hauptmann – tasteten sich heran, prüften ihre Zuverlässigkeit, schulten sie in den Regeln der konspirativen Arbeit. Sie lernten ihre Schwächen kennen: ihre Neigung zur Krankheit, ihre gelegentliche Unzuverlässigkeit bei Treffvereinbarungen, ihre ideologischen Unsicherheiten.

Denn »Wald« war keine überzeugte Kämpferin für die Sache. Die Akten verzeichneten Zweifel, Zögern, Ausfälle.

Am 25. März 1975 erschien sie nicht zum vereinbarten Treffen. Die Verbindung mußte erst am 4. April wiederaufgenommen werden.

Am 31. März 1975 notierte der Führungsoffizier trocken:

„Der für den 25.03.1975 vereinbarte Treff wurde von der KP nicht

eingehalten. Die Verbindung wird bis zum 04. April 1975 wieder aufgenommen.“

– BStU 000019

Solche Versäumnisse häuften sich. Mal war sie krank, mal beruflich verhindert, mal einfach nicht erreichbar. Die Offiziere reagierten mit Nachsicht – zu wertvoll war ihre Position am Theater, zu nützlich ihre Kontakte.

Doch sie forderten auch Disziplin. Bei einem Treffen am

4. April 1975 hieß es unmißverständlich:

„Die KP wurde mit aller Dringlichkeit auf die Einhaltung der Treffs

hingewiesen, insbesondere unter den Bedingungen, daß sie nicht telefonisch zu

erreichen ist.“

– BStU 000021

»Wald« entschuldigte sich. Sie sei ohne große Vorbereitung nach Bratislava gereist, erklärte sie. Eine Theaterreise, beruflich notwendig. Außerdem sei sie an Grippe erkrankt gewesen. Die Offiziere notierten es – und gaben ihr neue Aufträge.

Die ersten Berichte

Was sollte »Wald« liefern?

Zunächst ging es um das Ensemble Aparcoa, eine Gruppe chilenischer Exilmusiker, die seit 1974 am Volkstheater Rostock eine neue Heimat gefunden hatten. Die chilenischen Künstler galten als politisch zuverlässig, Sie waren Anhänger der gestürzten Allende-Regierung uns sie waren Flüchtlinge vor Pinochets Diktatur. Doch das Ministerium für Staatssicherheit traute niemandem. Jeder Ausländer war potentiell verdächtig. Jeder Kontakt in den Westen eine mögliche Gefahr.

»Wald« kannte die Aparcoas gut. Sie arbeitete mit ihnen zusammen, organisierte ihre Programme, begleitete sie auf Reisen. Sie war prädestiniert für die Aufgabe.

Ihre erste ausführliche Einschätzung über das Ensemble

und dessen Mitglieder findet sich auf den Seiten der Akte. Detailliert,

kenntnisreich, persönlich. Sie beschrieb die Musiker nicht als Verdächtige,

sondern als Menschen:

„Julio ist klein, ausgeglichen, von Wesen her eher heiter, ruhig,

unaufdringlich, zuverlässig, ohne ausgetragene Autorität, mit Ruhe. Vermeidet

geschickt, daß es innerhalb der Formation zu Hektik oder Rivalitäten kommt.

Äußerlich bescheiden, ist er der innere Motor der Gruppe.“

– BStU 000003

Ihre Berichte waren keine Denunziationen im klassischen Sinne. Sie waren Charakterstudien, geprägt von Respekt und Sympathie. Doch genau das machte sie so wertvoll für die Stasi: Sie waren glaubwürdig.

Über einen anderen Musiker der Gruppe schrieb sie:

„Er hat einen klaren politischen Standpunkt, den er in vielen Interviews

präzise und mit großer Differenziertheit artikuliert. Ich halte ihn für absolut

zuverlässig. Er ist in seiner Weltanschauung klar, ruhig und nicht nervös;

bescheiden und doch sicher im Auftreten.“

– BStU 000003

Die Offiziere lasen diese Zeilen und erkannten: »Wald« hatte Zugang. Sie verstand die Menschen, über die sie berichtete. Sie konnte differenzieren. Und sie war bereit, ihr Wissen zu teilen.

Der Preis der Mitarbeit

Was erhielt »Wald« im Gegenzug? Die Akten schweigen über

Geldzahlungen oder materielle Vorteile.

(RoZe: Muß ich noch auf anderen Seiten prüfen!)

Vermutlich arbeitete sie ohne direkte Bezahlung, als „Gesellschaftlicher

Mitarbeiter für Sicherheit“, eine Kategorie von Informanten, die aus

ideologischer Überzeugung oder moralischem Pflichtgefühl tätig wurden. Oder

hatte »Wald« gar eine völlig andere Sicht- und Herangehensweise?

Doch die Zusammenarbeit brachte andere Vorteile: Aufmerksamkeit. Bedeutung. Das Gefühl, gebraucht zu werden. Und vielleicht auch Schutz – die Gewißheit, daß die Macht auf ihrer Seite stand, solange sie kooperierte.

Die Treffen fanden regelmäßig statt, meist alle zwei bis drei Wochen. Der Ort wechselte: mal die Gaststätte »Kaffeestübchen«, mal die Fritz-Reuter-Apotheke, mal ihre eigene Wohnung. Die Gespräche dauerten zwischen dreißig Minuten und anderthalb Stunden. Manchmal übergab sie schriftliche Berichte, manchmal berichtete sie mündlich.

Am 26. Mai 1975 notierte der Führungsoffizier:

„Die KP berichtete über ihre Anstrengungen zur kulturellen Umrahmung der

Veranstaltung zum 30. Jahrestag der Befreiung in der Sporthalle Warnemünde.

Neben der Verantwortlichkeit für die Dramaturgie, war sie durch eigene

Neuschöpfungen besonders belastet.“

– BStU 000026

»Wald« arbeitete also nicht nur als Informantin – sie erfüllte ihre beruflichen Aufgaben am Theater mit vollem Einsatz. Das war ihre Tarnung, aber auch ihre Identität. Sie war Dramaturgin, Künstlerin, Intellektuelle. Die Mitarbeit für das Ministerium für Staatssicherheit war nur ein Teil ihres Lebens – ein geheimer, verborgener Teil, den niemand kennen durfte.

Doch je länger die Zusammenarbeit dauerte, desto tiefer verstrickte sie sich. Mit jedem Bericht, mit jedem Treffen wurde der Weg zurück schwieriger. Sie hatte eine Grenze überschritten. Und sie würde nicht mehr zurückkommen.

Zweifel und Loyalität

Doch »Wald« war keine linientreue Funktionärin. Die Akten dokumentieren Momente des Zögerns, der Unsicherheit, ja des Widerspruchs.

Im Herbst 1976, nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns, geriet sie in eine ideologische Krise. Sie äußerte Zweifel an der Entscheidung der Regierung. Sie fragte sich, ob das richtige Maß gefunden worden sei.

Bei einem Treffen am 19. November 1976 gestand sie

ihrem Führungsoffizier:

„Wörtlich sagte sie: ‚Warum soll nicht auch ich meine ideologischen Probleme

haben.‘ Der GMS berichtete, daß sie auch dem Chef gegenüber (Prof. Perten) diese Unklarheiten geäußert hätte und er sie danach

etwas enttäuscht ansah.“

– BStU 000062

Es war ein gefährliches Bekenntnis. Doch die Stasi reagierte nicht mit Härte, sondern mit „ideologischer Arbeit“. Man belehrte sie, erklärte ihr die Notwendigkeit der Maßnahmen, sie versuchten ihre Zweifel zu zerstreuen. »Wald« sollte nicht verloren werden.

Am Ende blieb sie.

Aus Überzeugung? Aus Angst? Aus Gewohnheit? Die Akte gibt keine eindeutige

Antwort. Sie verzeichnet nur, daß die Zusammenarbeit weiterging – Treffen um

Treffen, Bericht um Bericht.

…

Bis zum Ende des Jahres 1976 hatte sich ein Rhythmus eingespielt. Die Treffen fanden regelmäßig statt, die Berichte flossen, das Vertrauen wuchs – auf beiden Seiten. Die Führungsoffiziere wußten nun, was sie an »Wald« hatten: eine zuverlässige Quelle mit Zugang zu einem kulturell und politisch sensiblen Bereich. Eine Frau, die berichten konnte, ohne aufzufallen.

Doch die Jahre sollten noch viele Wendungen bringen. Die chilenischen Musiker, die westlichen Kontakte, die ideologischen Kämpfe im Theaterbetrieb – all das war erst der Anfang.

»Wald« hatte sich auf einen Weg begeben, dessen Ende sie nicht absehen konnte.

Die Akte wuchs weiter. Seite um Seite. Treffen um Treffen. Bericht um Bericht.

Und mit jedem Eintrag wurde die Verstrickung dichter.

…

Fazit:

Zurück bleibt nur das Papier. Die Karteikarten. Die Treffberichte. Die

Einschätzungen. Und die Frage: Wer war diese Frau wirklich? Opfer oder Täterin?

Überzeugte Sozialistin oder ängstliche Mitläuferin?

Die Wahrheit liegt irgendwo zwischen den Zeilen.

Oder doch nicht?

Rosa von Zehnle úr

Ùjudvar, 2025.10.03

https://175er-verlag.org/.recherchiert/archive/6434

https://1956-hirek.org/6434

Noch Baustelle

Bitte habe noch etwas Geduld,

wir arbeiten daran.

Views: 19